2025年盛夏的杭州,浙江大学紫金港校区的实验室里,一群科研人员正盯着屏幕上跳动的数据流。当”48个标准差”的结果最终定格时,现场爆发出热烈的掌声——这个看似普通的数字,不仅刷新了量子验证领域的新纪录,更像一把”量子测谎仪”,彻底戳穿了某些”伪量子设备”的伪装。这项由中国与荷兰科学家联合完成的研究,近日在国际顶级期刊《物理评论X》上发表,标志着人类在量子计算机的”真实性验证”领域迈出了里程碑式一步。

量子时代的”信任危机”:为何需要”测谎仪”?

要理解这场实验的意义,首先得回到量子计算机的底层逻辑。与传统计算机用0和1的二进制比特不同,量子计算机依赖的是”量子比特”(Qubit),它能同时处于0和1的叠加态,还能通过量子纠缠实现”幽灵般的超距作用”——两个纠缠的量子比特即使相隔万里,测量其中一个的状态会瞬间决定另一个的状态。这种特性让量子计算机理论上能以指数级速度解决经典计算机难以处理的复杂问题,从药物研发到密码破译,都可能引发颠覆性变革。

但随之而来的,是量子时代的”信任危机”:如何证明一台宣称”量子”的设备,真的在利用量子效应工作,而非通过经典算法”伪装”?这个问题被称为”量子验证难题”。打个比方,就像有人声称自己发明了”永动机”,但如果无法证明其核心原理突破了经典物理限制,外界始终会对其真实性存疑。

传统的验证方法是贝尔测试——由物理学家约翰·贝尔1964年提出的”测谎题”。简单来说,如果一个系统能通过贝尔不等式测试,就证明其存在量子非局域关联(即”真量子行为”)。但这种方法在大规模系统中几乎”寸步难行”:每增加一个量子比特,需要测量的参数就会呈指数级增长。以73量子比特系统为例,传统方法需要的测量次数可能超过宇宙原子总数,显然不具备可操作性。

中国团队的”破局之道”:让量子设备”自证清白”

面对这一困局,中荷联合团队另辟蹊径。他们没有直接”硬测”贝尔关联,而是让量子设备做它最擅长的事——寻找最低能量状态。这就好比让一个学生证明自己”真的懂数学”,不是逼他默写公式,而是让他解一道超纲难题,看是否能给出最优解。

具体来说,研究团队设计了一种特殊的量子态,利用量子处理器优化其能量。如果系统是经典的(即没有量子关联),其能量值会有一个明确的上限;而量子系统由于叠加和纠缠特性,理论上能达到远低于经典极限的能量值。实验结果令人震撼:73量子比特系统达到的能量值,比经典系统的最低可能值低了48个标准差。这是什么概念?相当于连续抛50次硬币,每次都正面朝上的概率——这种统计显著性,几乎可以”钉死”量子关联的存在。

更令人惊叹的是第二部分成果:团队进一步验证了”真正多体贝尔关联”。与普通贝尔关联(可能仅涉及部分粒子)不同,这种关联需要所有粒子”心往一处想,劲往一处使”才能显现,就像24名士兵必须完美同步正步,只要有一人出错,整体效果就会崩塌。研究团队在24量子比特系统中成功观测到这种稀有的关联,再次印证了量子系统的”集体智慧”。

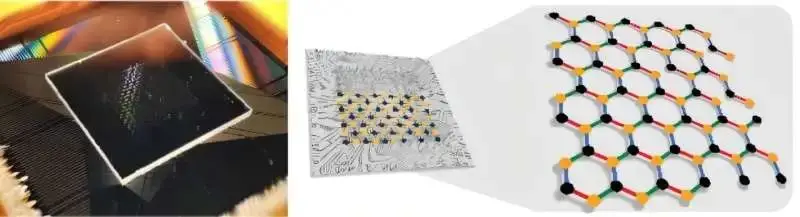

硬件支撑:从”天目1号”到73量子比特的”中国芯”

这场实验的成功,离不开中国团队在量子硬件领域的深厚积累。作为核心硬件提供方,浙江大学的科研团队近年来在超导量子芯片领域连获突破:2022年发布的”天目1号”芯片已具备36量子比特,相干时间(量子态保持稳定的时间)长达50微秒,这在当时已处于国际第一梯队;2025年初,团队又攻克了芯片工艺难题,让量子比特在复杂环境中依然能保持稳定性能——用项目组成员的话说,就是”让量子比特在’裤兜里溜达三圈’后,还能精准工作”。

这些自主技术的突破,为实验提供了关键支撑。荷兰莱顿大学的理论团队负责人感慨:”如果没有中国团队的硬件支持,我们可能还在实验室里用几十量子比特的’小玩具’做理论推演。73量子比特的规模,让我们的理论模型第一次有了真实的’试验场’。”

从实验室到生活:量子验证的”实用化革命”

这项研究的意义远不止于学术突破。作为量子通信的”信任根基”,贝尔关联的安全性直接决定了量子加密技术的可靠性——我国”墨子号”卫星实现的千公里级量子密钥分发,正是基于这一原理。如今,有了这套”量子测谎仪”,未来银行、实验室等机构只需对量子设备进行简单的贝尔测试,就能快速验证其”真量子性”,彻底打消对”伪量子产品”的顾虑。

更深远的意义在于,它为量子算法的实际应用铺平了道路。去年,我国学者提出用372量子比特破解RSA加密的理论方案时,曾因”设备是否真量子”的质疑引发热议。现在,随着”测谎仪”的出现,类似的理论方案终于有了”落地可能”——当量子计算机的真实性不再存疑,人类或将真正迎来”量子优势”的时代。

从”九章”光量子计算机到”祖冲之”超导量子芯片,从”墨子号”卫星到这次的73量子比特”测谎仪”,中国始终站在全球量子科技竞争的第一方阵。正如项目牵头人、清华大学量子信息中心主任所说:”量子技术的竞争,不仅是理论的赛跑,更是硬件的较量。今天我们用73量子比特证明了’中国量子’的真实性,明天我们将用更多突破,让量子科技真正改变世界。”

当实验室的灯光渐暗,屏幕上的数据仍在闪烁。这个由73个量子比特组成的”小宇宙”,正用最严谨的物理规律,向人类诉说着一个真理:在量子世界里,”真实”从不是靠嘴说的,而是靠无数次可重复的实验、可验证的关联,以及人类对自然规律的永恒探索。