一、从追随者到领跑者:比亚迪改写竞争规则

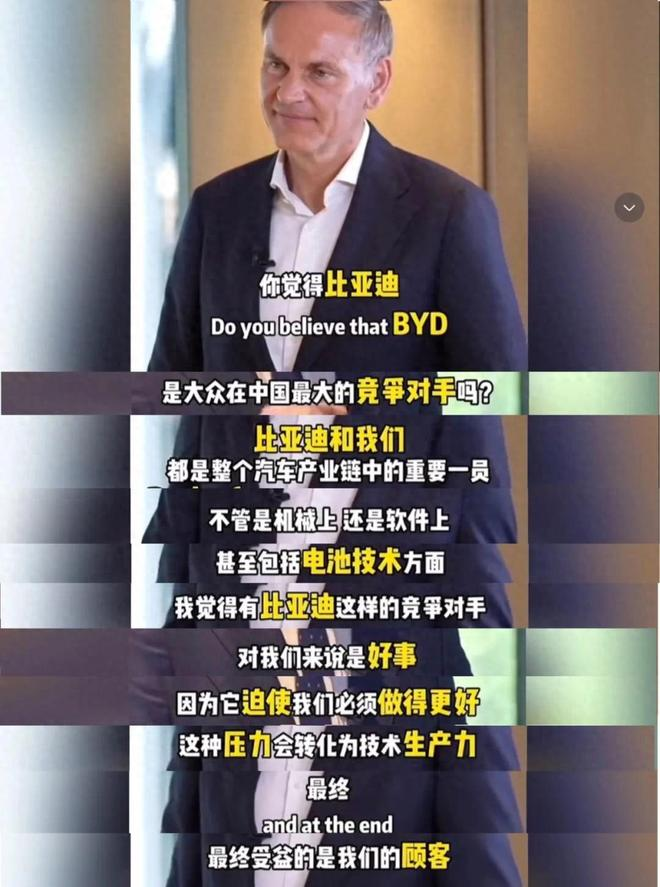

2022年,大众中国总裁贝瑞德直言”主要对手不再是合资品牌,而是比亚迪”,这一表态背后是中德车企力量对比的根本性逆转。2019年大众在华销量达423万辆巅峰,而2024年已下滑至292.8万辆;同期比亚迪国内销量暴增近两倍至385.49万辆,首次实现对大众的全面超越。更关键的是,比亚迪以”油电同价”策略瓦解了合资车的价格壁垒——秦PLUS 7.98万元的定价直接对标燃油车朗逸,宋PLUS DM-i则以38.8万辆的年销量碾压途观(22.3万辆)。

这种颠覆不仅限于中国市场。2024年比亚迪海外销量达41.7万辆,欧洲市场增速超200%,汉车型7.2万欧元的定价甚至高于特斯拉Model 3,直指大众ID系列腹地。大众被迫在墨西哥建厂对冲成本压力,标志着竞争已从”家门口防守”升级为”全球市场争夺”。

二、技术范式转移:垂直整合VS模块化遗产

比亚迪的崛起绝非偶然,其20年技术积累构建了难以复制的护城河:

- 全产业链掌控:从电池(弗迪电池)、电机电控到车规芯片全部自研,第五代DM-i技术实现46.06%发动机热效率与2100公里综合续航;

- 敏捷创新体系:e平台3.0实现软件迭代周期缩短至2.5年,远快于大众CARIAD耗时4年的系统开发;

- 开放生态战略:向丰田共享技术平台,对外供应刀片电池,逐步转型为”新能源解决方案提供商”。

反观大众,MEB平台的电气架构先进性落后,软件研发滞后暴露了传统车企的体制僵化。更严峻的是,其百年积累的供应链与工厂网络形成”转型枷锁”——为维持产能利用率,MEB平台车型从10款扩至18款,导致资源分散、技术聚焦度下降。奥迪拟采购比亚迪DM-i技术的传闻,折射出传统巨头核心技术空心化的现实。

三、产业生态对决:中国集群效应重塑全球标准

比亚迪的成功绝非单打独斗,其背后是中国新能源汽车产业集群的集体跃升:

- 供应链霸权:中国占据全球动力电池60%以上份额,新能源汽车专利占比41.95%,激光雷达、电机电控等核心部件形成完整生态;

- 成本与速度优势:本土化供应链使研发制造成本降低30%-50%,迭代速度较欧美快1-2代;

- 模式创新:从”市场换技术”到”技术输出”,中国车企已主导行业标准制定,如比亚迪电池成为跨国车企采购首选。

大众与小鹏的技术合作、江淮合资深化,本质上是试图接入中国创新生态以弥补自身短板。这种”反向技术依赖”印证了中国从追随者到规则制定者的角色转变。

四、未来战场:谁能定义下一代汽车?

奥博穆的焦虑揭示了一个残酷现实:传统巨头若无法打破历史包袱,将在新能源时代沦为代工厂。比亚迪的崛起标志着产业逻辑的根本变革——

- 封闭VS开放:大众依赖合资采购的”拼积木”模式,难以匹敌比亚迪”技术鱼池”的生态协同;

- 单点突破VS系统重构:中国车企通过全域自研+快速迭代,正在改写汽车工业的研发范式;

- 全球分工VS主场优势:依托本土产业集群,中国企业实现了从零部件到整车的全链条掌控。

这场竞赛的终局或将决定未来十年全球汽车产业格局。对大众而言,”做得更好”不仅需要技术追赶,更要完成从工业思维到数字生态的战略转型。而比亚迪的挑战在于,如何将中国经验转化为全球竞争力,在欧美市场突破本土巨头的防线。

当比亚迪汉在欧洲豪华车市场与特斯拉正面交锋,当大众工程师拆解研究中国电池技术,全球汽车产业已进入”中国时间”。这场变革不仅是企业间的较量,更是两种工业文明迭代的历史性碰撞——在这里,没有永恒的王者,只有持续进化的生存者。