七月的广州,蝉鸣裹着热浪撞进地铁站。我攥着两张电影票冲进影厅时,后背的衬衫已经洇出深色的汗渍——半小时前刚在手机上刷完剧版《长安的荔枝》大结局,此刻又要赶去见证电影版的首映。同一段马伯庸笔下的”小人物传奇”,在两种不同的影像介质里碰撞,倒像是一场蓄谋已久的”对照实验”,让人忍不住想:当文字变成画面,究竟怎样的改编才能真正触达人心?

电影版:大鹏用”笨功夫”熬出一颗”荔枝心”

电影开场时,我在黑暗中屏住了呼吸。大鹏饰演的李善德弓着背蹲在长案前,算盘珠子在他指间噼啪作响,额角的汗珠顺着皱纹滚进衣领。这个场景让我突然想起原著里那个”面有菜色,衣裳洗得发白”的小吏——不是电视剧里雷佳音那种总带着几分油滑的”精明相”,而是真的像刚从晒谷场跑回来的底层官吏,连袖口都沾着未擦净的泥点。

“这饼,怕是喂不饱肚子啊。”李善德对着案上的荔枝干喃喃自语时,大鹏的喉结轻轻滚动,眼角的细纹里全是苦涩。这让我想起原著里那个”被上司踢皮球踢到跳脚”的小吏,他的委屈不是摔桌子砸板凳的激烈,而是像被踩进泥里的蚂蚁,明明浑身都在颤抖,却还要挤出笑来说”小的明白”。后来他跨上快马护送荔枝那场戏,大鹏的妆造让我倒吸一口凉气:原本清秀的面容被晒得脱皮,眼尾挂着血痂,发间混着草屑与马汗的味道。当他攥着缰绳在荒野里狂奔时,我甚至能听见自己心跳与马蹄声的重叠——原来”一骑红尘”的背后,是一个活生生的人在拿命跟时间赛跑。

更让我意外的是电影对”群像”的处理。贾樟柯客串的岭南刺史,只在酒桌上说了两句官话便退场,连姓名都没留;刘德华饰演的商人,递茶时指尖微微发颤的细节,暗合着他对生意经的盘算;就连杨幂饰演的”长安贵女”,也只是在大漠孤烟里惊鸿一瞥,眼尾的泪痣随着驼铃摇晃。这些角色像散落在历史长卷里的星子,不抢主戏,却让整个故事有了更厚重的底色。散场时,前排的小姑娘抹着眼泪说:”原来电影里的每个配角,都藏着一段没说出口的故事。”

最戳我的是结尾那幕:李善德跪在长安街头,怀里的荔枝筐已经空了,却笑得像个孩子。大鹏的表演没有刻意煽情,只是肩膀微微发抖,手指无意识地抠着青石板。这时背景音里响起孩子们的欢呼:”荔枝来啦!荔枝来啦!”镜头缓缓拉远,朱雀大街上,卖糖人的老人举着糖画,挑担的货郎摇着拨浪鼓,连飘着的柳絮都像是裹着蜜的。这一刻我突然懂了,马伯庸写的从来不是”一骑红尘”的浪漫,而是无数个像李善德这样的”小人物”,用血肉之躯托举起盛唐的烟火。

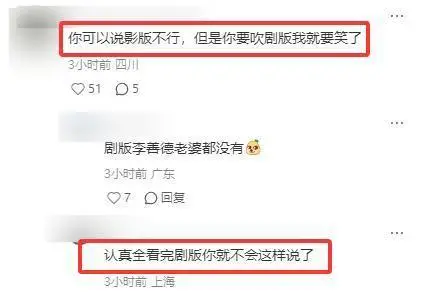

剧版:当”注水剧”碰上经典IP,连荔枝都失了甜味

如果说电影是精心熬制的荔枝膏,剧版更像被泡发了三天三夜的荔枝——看着还是那副模样,咬开却只剩寡淡的汁水。

剧版刚开场就把观众打了个措手不及:原著里李善德为亡妻守孝三年的情节被一笔带过,取而代之的是虚构角色郑平安的”强行登场”。更离谱的是,为了给这个新角色腾戏份,原本紧凑的主线剧情被扯成了”马拉松”:李善德在岭南逛市集要拍三集,和岳云鹏饰演的”市井混混”称兄道弟要拍五集,甚至连他教婢女认字都要加一段”情感纠葛”。有次看剧时我特意掐表,李善德真正开始策划运荔枝的戏份,竟在第12集才姗姗来迟——这哪是”长安的荔枝”,分明是”岭南的风花雪月”。

要说最让人出戏的,还是雷佳音饰演的李善德。原著里的他”生得面黄肌瘦,说话带着股子酸腐气”,可雷佳音往那儿一站,活像个刚从酒楼里出来的账房先生:油光水滑的发髻,腰间挂着成串的钥匙,连皱眉头都带着股”老子吃过的盐比你吃过的饭还多”的傲气。最讽刺的是,当他接到运荔枝的任务时,第一反应不是慌乱,而是捻着胡子笑:”这差事虽难,倒是个露脸的机会。”这哪是小吏的卑微,分明是古代版”职场老油条”的自得。后来他护送荔枝时,骑在马上还能和随从插科打诨,脸上的粉底厚得能反光——观众看着这样的”李善德”在荒野里狂奔,实在很难共情什么”小人物的悲壮”。

更让人摸不着头脑的是剧版的”魔改”。原著里”分枝水陆法”的科学细节被简化成”找几个猎户带路”,”四路接力”的紧张感被拍成了”一路游山玩水”。最离谱的是某集里,李善德突然和郑平安聊起了”人生理想”,从荔枝说到仕途,从长安说到岭南,足足演了20分钟——这段戏在原著里不过半页纸,却被硬生生拉成”深度对话”。弹幕里有观众吐槽:”这哪是看剧,分明是在看编剧炫技。”

当”真诚”遇见”敷衍”,答案藏在镜头里

散场时,我在影院门口遇到一位带着女儿来看电影的妈妈。小女孩举着爆米花问:”妈妈,为什么电影里的叔叔看起来比电视里的更难过呀?”妈妈摸了摸她的头:”因为电影里的叔叔,真的把自己当成了那个送荔枝的人。”

这句话道尽了两种改编的本质差距。电影版的大鹏,从服化道的细节(李善德的粗布官服洗得泛白,鞋底沾着不同地域的泥土)到表演的层次(从接任务时的忐忑,到护送时的坚韧,再到失败后的释然),都透着一股”死磕”的认真。他曾在采访里说:”我要让观众看见,李善德不是什么英雄,就是个会害怕、会委屈,却偏要咬着牙往前冲的普通人。”这种对”真实”的坚持,让电影里的每个镜头都带着温度。

而剧版的遗憾,恰恰在于”不够真诚”。当编剧沉迷于添加冗余支线,当演员执着于展现个人魅力,当制作方忙着用”流量元素”堆砌剧情,原著里那个”一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”的苍凉与悲壮,早就在镜头的晃动中消散了。就像一颗新鲜的荔枝,剥开壳时还滴着汁水,却在运输途中被反复翻炒,最后端上桌的,不过是没了魂的空壳。

回家的路上,手机弹出新闻:”《长安的荔枝》电影版票房破2亿,观众满意度9.2分。”我望着车窗外渐次亮起的霓虹灯,突然想起电影里李善德说的那句话:”就算失败了,至少我试过了。”或许这就是好作品的魅力——它不仅讲了一个故事,更让我们看见,一群认真的人,如何用诚意,把文字里的温度,原封不动地送到观众心里。