——解码我国首次小行星采样返回任务的科学雄心与技术突破

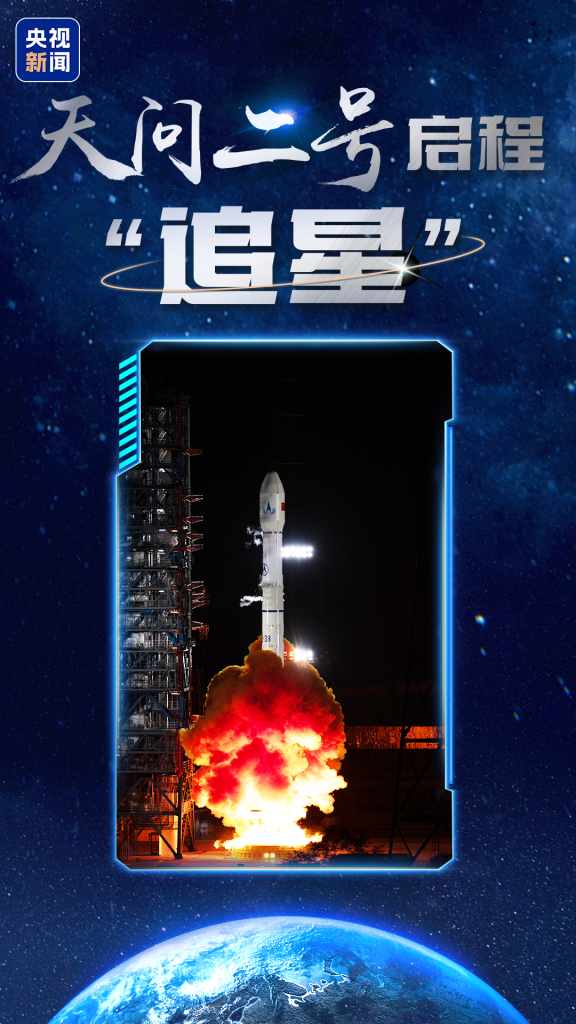

2025年5月29日凌晨1时31分,西昌卫星发射中心的一声轰鸣划破夜空,长征三号乙运载火箭托举着天问二号探测器直冲云霄。约18分钟后,探测器精准进入预定轨道,标志着我国首次小行星探测与采样返回任务正式拉开帷幕。这一里程碑不仅延续了”天问”系列深空探索的辉煌,更将中国航天推向了小行星与彗星探测的新前沿。

一、任务蓝图:从地球准卫星到主带彗星的跨越式探索

天问二号的目标明确而宏大:先对近地小行星2016HO3实施环绕、采样与返回,再飞往主带彗星311P开展科学观测。这颗被称作”地球准卫星”的小行星直径约40-100米,因其轨道长期与地球保持”伴飞”状态而备受关注。科学家推测它可能保留了太阳系早期的原始物质,是研究行星形成与演化的”活化石”。而主带彗星311P则因其兼具彗星活动性与小行星轨道特征的特殊性,成为解开太阳系水冰分布之谜的关键目标。

任务分为两大阶段:小行星探测返回段(约2年半)和彗星探测段(后续扩展)。前者需完成9次高难度轨道机动,后者则需突破更远距离的自主导航与长期生存技术。这种”一箭双雕”的设计,既验证了深空往返核心技术,又为后续太阳系边际探测积累经验。

二、技术攻坚:13个飞行阶段的”死亡九连跳”

不同于月球或火星探测,小行星任务面临极端环境挑战:微弱引力(仅为地球百万分之一)、未知表面地形、长期太空辐射等。为此,天问二号设计了13个精密衔接的飞行阶段,其中最关键的三大难关尤为引人注目:

- “蜻蜓点水”式采样

探测器需在小行星表面以厘米级精度悬停,利用机械臂采集表层以下未受宇宙射线污染的原始样本。研发团队借鉴了嫦娥五号月壤采集经验,创新采用”气动辅助+柔性接触”技术,确保在低重力环境下稳定抓取。 - 万里归途的轨道舞蹈

返回舱需摆脱小行星引力后,经历长达数月的自由飞行,最终以第二宇宙速度再入地球大气层。为解决高速再入的隔热难题,科研人员采用了新型轻质烧蚀材料,并优化了气动外形设计,使返回舱能承受逾3000℃高温。 - 深空自主导航系统

由于信号延迟达数十分钟,探测器必须具备完全自主决策能力。为此搭载了星敏感器、激光雷达等多源导航设备,并引入人工智能算法实时修正轨道偏差,确保在无地面干预下完成复杂机动。

三、科学载荷:十一把”钥匙”打开太阳系密码箱

天问二号携带的探测设备堪称”豪华阵容”:

- 形貌测绘神器:中视场彩色相机与多光谱相机可绘制小行星表面高清地图,识别矿物分布;

- 成分分析专家:可见红外成像光谱仪与激光一体化导航敏感器能解析物质元素构成;

- 内部结构侦探:探测雷达通过无线电波反射信号,揭示小行星内部是否存在分层结构;

- 动态监测网络:磁强计与带电粒子分析仪将捕捉太阳风与小行星相互作用的蛛丝马迹。

这些设备协同工作,有望首次实现小行星”形貌-成分-结构-环境”的全链条研究,为太阳系起源理论提供实证支撑。

四、工程意义:中国深空探测的战略布局

此次任务的成功实施将带来多重突破:

- 技术储备升级:掌握小行星采样返回全流程技术,为未来火星采样甚至外星天体基地建设奠定基础;

- 科学认知飞跃:通过对比研究地球准卫星与主带彗星,深化对太阳系物质迁移规律的理解;

- 国际合作窗口:任务数据将向全球开放共享,彰显中国作为航天大国的责任担当。

值得注意的是,天问二号采用的模块化设计理念与可复用技术,已为后续任务(如木星探测、小行星防御)预留接口,展现出中国深空探索的体系化发展思路。

五、未来展望:星辰大海的下一站

随着天问二号踏上征程,中国深空探测已形成”月球-火星-小行星-木星”的梯度推进格局。据透露,相关部门已在论证更遥远的任务方案,包括建立小行星防御系统、开采近地天体资源等前沿课题。正如国家航天局所言:”每一次发射都是新的起点,我们正在书写属于中国人的太空探索新篇章。”

当2027年返回舱携带着46亿年前太阳系的记忆重返地球时,这不仅是技术的胜利,更是人类好奇心驱动下对未知世界永不停歇的探索精神的胜利。天问二号的星际旅程,终将在人类文明的长河中留下璀璨印记。