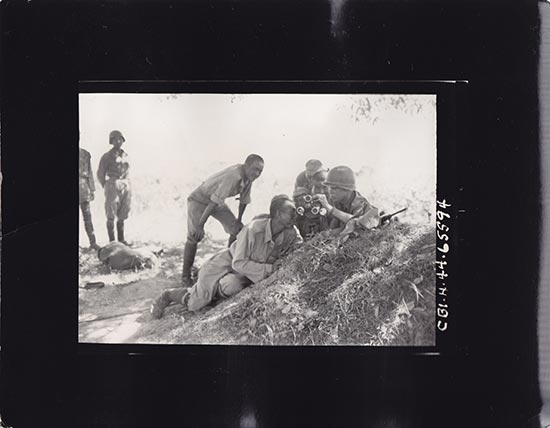

当唐纳德·普林格尔在八莫前线举起摄像机,镜头里突然涌入几十张年轻的中国士兵脸庞——这些新38师的战士第一次见到战地摄影师,好奇地围观这个比枪炮更神秘的”武器”。1944年深秋的这个瞬间,被定格为美国国家档案馆编号CBI-44-61285的照片,也揭开了二战最特殊部队的传奇:美军通信兵第164照相连。

死亡地带的影像突击队

战地摄影的生死时速

- 维克多·索劳在松山阵地苦守四天空袭未果,撤退次日轰炸机群倾巢而出

- 诺瓦克在八莫前线125码处拍摄P-47俯冲轰炸时,弹片擦过钢盔

- 谢瑞尔为捕捉炸弹气浪调整机位,被70毫米炮弹破片击中仍完成拍摄

这群摄影师背负的装备重达23公斤:两台35毫米电影机、四台静态相机、二十卷胶卷。在密支那战场,威廉姆·萨佛兰的C-46运输机遭高射炮击中,他抱着摄像机跳伞时,燃烧的胶片盒在丛林上空划出诡异的蓝色火焰。

非典型战功

| 摄影师 | 特殊战功 | 传奇时刻坐标 |

|---|---|---|

| 唐·普林格尔 | 端掉日军机枪阵地 | 缅甸八莫南郊 1944.11.19 |

| 汤姆·范宁 | “俘虏”三名投降日军 | 缅北丛林 1944.08 |

| 威廉姆·布朗 | 坦克倾覆全员生还 | 沙杜祖坦克战场 1944.05 |

最戏剧性的是范宁的”摄影俘敌”:当三名饿昏的日本兵循着传单找到营地,他却在吊床上酣睡。这张他睡眼惺忪接收俘虏的照片,成为心理战的经典案例。

暗房里的丛林奇迹

战地冲印的极限挑战

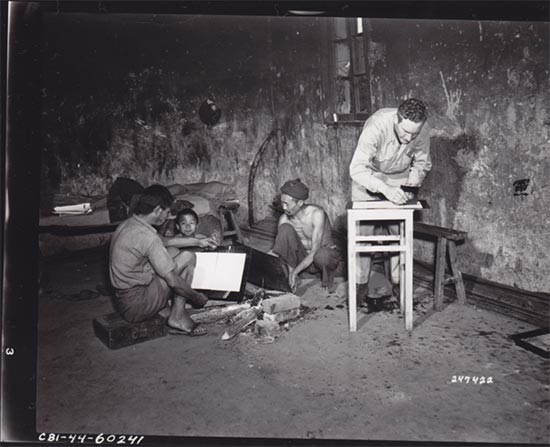

在怒江前线的帐篷里,威廉姆·蓝道夫用钢盔盛显影液,将吉普车改装成移动暗房。1944年9月17日的工作照显示:两名中国助手用芭蕉叶扇风加速干燥,弹孔累累的篷布漏下光斑,正好用作曝光测试光源。

中国智慧破解物资困局

- 云南边民传授用草灰过滤硬水

- 中药铺秤杆替代精密天平配药

- 寺院唐卡颜料用于照片手工上色

当十四航空队的暗房兵发现定影液告急,昆明大学生献出秘方:用普洱茶渣与芒硝反应生成硫代硫酸钠。这套土法冲印系统,曾创下72小时产出2000张战报照片的纪录。

空中之眼的致命舞蹈

温佛莱特·索德赖特的P-38侦察机像一片沉默的柳叶,飘过日本本土上空。1943年10月31日,这个弗吉尼亚青年完成2200英里死亡航程:零武装、4盎司巧克力维生、氧气面罩结冰时靠体温融化。他带回的首张日本工业区航拍,让五角大楼首次看清三菱重工的长崎船厂布局。

更惊心动魄的是哈罗德·吉尔拍摄桂林大撤退。当自毁炸弹将机场化为火海,他站在燃烧的食堂前冷静取景。镜头里,中国民工用石灰画圈标记爆破点,美军含着眼泪焚烧亲手建造的棒球场——这些胶片后来成为《时代》周刊的独家专题《东方卡萨布兰卡的陷落》。

被胶片改变的战争

164连的3.5万张照片与600小时影像,意外成为战略武器:

- 松山战役纪录片促使美军调整坑道战术

- 惠通桥通车照登《生活》杂志后,援华物资申请激增47%

- 中国士兵训练影像加速《租借法案》装备审批

最珍贵的或许是那些”无意义”瞬间:在昆明营地,乔治·寇科瑞克写信时,中国男孩”明克”挨着他读《国家地理》;密支那机场,摄影兵用废弃机翼做成圣诞树。这些影像在1990年代重见天日时,当年镜头里的青年已白发苍苍,通过美国国家档案馆网站找回了自己的青春。

当2005年戴维·奎德的女儿将父亲查看4英寸炮的照片送到养老院,弥留之际的老兵突然睁大眼睛,颤抖着指向照片角落——那里有他1944年刻在炮管上的名字缩写。这张编号SC 198732的照片,成为164连最后的闭环:他们用镜头保存历史,而历史最终也记住了这些快门战士。

今天,在云南腾冲的滇西抗战纪念馆,诺瓦克拍摄的”飞虎队俯冲轰炸”循环播放。画面里P-47的呼啸与快门声奇妙交融,恰似对这支特殊部队的终极礼赞:当枪炮沉寂后,是胶片让历史继续轰鸣。