一场本意为规范行业的智驾评测,最终演变成关乎产业自信的舆论风暴。懂车帝发布的辅助驾驶测试报告,以 “特斯拉登顶、国产次之” 的结论点燃了舆论场,而马斯克的高调转发,更让这场国内评测彻底出圈,从 “敲打车企” 的内部警示,异化为境外势力攻击中国新能源产业的 “武器”。当国家级媒体的背书被外媒解读为 “中国承认技不如人”,当消费者购车倾向因单一评测发生偏转,这场耗资不菲的 “科普”,已然偏离了初衷。

初衷与执行:一场失控的行业规范尝试

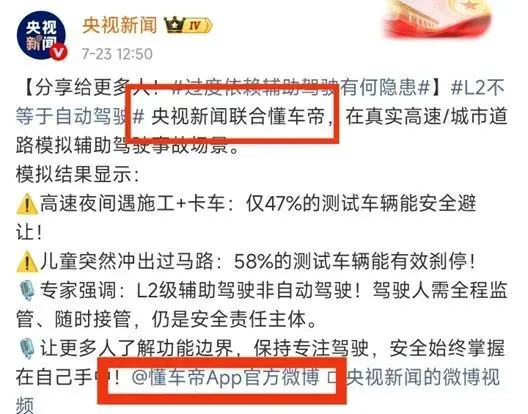

此次智驾评测的初衷本无可厚非。近年来,部分车企过度宣传辅助驾驶功能,“自动泊车”“城市领航” 被包装成 “无人驾驶”,导致用户误用频发 —— 有车主在高速脱手刷手机,有家庭依赖系统应对突发状况,安全隐患日益凸显。在此背景下,懂车帝联合央视新闻推出的测试,本应承担起 “划清功能边界、警示安全风险” 的责任。

从测试设计来看,节目组确实下了功夫:覆盖 20 余品牌 40 款车型,模拟 15 类高危场景(从城区小学生横穿马路到高速突然出现的施工路段),试图还原最极端的驾驶环境。测试结果也确实暴露了行业共性问题:城市场景平均通过率不足 50%,高速 “消失的前车” 场景通过率仅 14%,这些数据足以说明辅助驾驶远非 “万无一失”。

然而,评测的客观性从一开始就埋下隐患。有专业车评人指出,测试存在 “变量失控” 问题:不同车型的测试速度不一致,与障碍物的初始距离存在差异,甚至部分场景的触发机制未公开。这种不严谨性,使得 “特斯拉第一” 的结论更像是预设剧本。更值得玩味的是车企的反应:鸿蒙智行等品牌选择 “不予置评”,并非默认测试结果,而是忌惮其背后的 “官方背书”—— 央视新闻初期的 “联合发布” 字样,让这场商业评测披上了权威外衣。

马斯克转发:舆论场的蝴蝶效应

事件的转折点,始于马斯克的一条推文。这位以社交媒体治国闻名的企业家,不仅转发了懂车帝的测试视频,还配上 “无本地数据仍领先” 的注解,字里行间的技术优越感瞬间点燃境外舆论。

外网的反应堪称 “精准打击”。《华尔街日报》以 “中国智驾神话破灭” 为题,将测试结果解读为 “中国新能源汽车技术虚高的铁证”;欧洲议会部分议员更是借机呼吁 “加强对中国电动车的技术壁垒”,声称 “测试证明中国产品存在安全隐患”。这些解读显然偏离了测试初衷,却精准戳中了全球新能源产业竞争的敏感神经 —— 当中国电动车以性价比优势横扫欧洲市场时,任何 “技术缺陷” 的证据都会被无限放大。

国内市场的连锁反应同样令人忧心。原本倾向国产车型的消费者开始动摇,某汽车论坛的调查显示,测试发布后 “考虑特斯拉” 的用户占比从 18% 跃升至 34%。更严重的是,这种认知可能传导至资本市场:7 月 26 日,多家国产新能源车企股价出现异动,而特斯拉中国区股价逆势上涨 2.3%。一场旨在规范行业的测试,俨然成了特斯拉的免费营销。

这种局面的形成,源于对 “舆论溢出效应” 的预估不足。新能源汽车作为国家战略性新兴产业,其技术竞争力早已超越企业层面,关乎产业链安全与国际话语权。当央视新闻的背书被外媒截图传播,当 “国产技不如人” 的结论通过社交平台扩散,测试的性质已从 “行业自律” 异化为 “产业自信打击”。

资本魅影与操作失当:评测背后的深层隐忧

懂车帝的测试之所以引发 “递刀” 争议,与其特殊的资本背景密不可分。公开资料显示,其投资方红杉资本同时持有特斯拉股权,这种交叉持股关系,让测试结果的公正性蒙上阴影。更值得注意的是,2023 年懂车帝就曾因冬测数据 “刻意压低国产车型续航” 引发争议,最终以删除视频收场。此次测试的 “倾向性”,难免让人联想到历史重演。

将如此重要的行业评测交由商业平台执行,本身就存在决策失误。中国并不缺乏权威测试机构:中保研的碰撞测试、工信部的能耗认证,均建立了标准化流程与公开数据库。若由这些机构牵头,联合车企、高校制定统一测试标准,既能避免 “变量失控”,也能防止结果被资本操控。遗憾的是,这次选择了最具商业属性的平台,其 “流量优先” 的运营逻辑,注定了测试会向 “制造冲突、放大差异” 倾斜。

事件的后续处理更显仓促。当境外舆论发酵后,央视新闻迅速删除 “联合发布” 字样并下架视频,这种 “切割式” 操作虽属无奈,却进一步坐实了 “测试存在争议” 的猜测。相比之下,若能主动公开测试原始数据、邀请第三方机构复核,或许更能挽回公信力。

反思:产业批评的边界与尺度

这场风波的核心启示在于:对新兴产业的批评,必须把握 “内部规范” 与 “外部攻击” 的边界。新能源汽车作为取代房地产的支柱产业,其发展不仅关乎经济增长,更涉及千万就业岗位与技术自主。对其技术缺陷的批评不可或缺,但这种批评应建立在建设性基础上,而非为境外势力提供 “弹药”。

具体到操作层面,行业评测需建立 “双轨制”:商业平台可进行市场化测试,但需明确标注 “非官方结论”;国家级媒体应与权威机构合作,制定统一测试标准,确保数据可追溯、结果可复现。唯有如此,才能避免 “好心办坏事”—— 既规范车企宣传,又守护产业自信。

马斯克的 “赢麻了”,不该成为中国新能源产业的警钟,而应是反思的契机。当国产车企在电池、电机等核心技术实现突破时,我们更需要建立自主的评价体系与话语体系,既能正视差距,更能彰显优势。毕竟,产业竞争的终极战场,从来不是单一测试的胜负,而是全链条的自信与从容。