7月30日的南昌,晨光穿透薄雾,将八一广场上的”八一南昌起义纪念塔”镀上一层金红。塔尖的军旗雕塑猎猎”招展”,基座上”星星之火,可以燎原”八个鎏金大字被擦得锃亮——这座承载着人民军队初心的城市,正以最庄重的方式,等待着属于它的节日。

上午8点30分,南昌八一起义纪念馆门前已排起长队。队伍里有白发苍苍的老兵扶着拐杖,有抱着孩子的年轻父母,有穿着校服、举着小红旗的小学生,还有举着相机的外国游客。来自湖南长沙的李女士牵着7岁女儿的手,站在队伍里轻声说:”去年带孩子去了井冈山,今年特意选在’八一’前到南昌。想让他知道,我们现在能坐在教室里读书,是因为有这样一群人在104年前把枪杆子握在了自己手里。”

当文物”开口说话”:红色展陈里的”沉浸式课堂”

穿过写着”南昌八一起义纪念馆”的鎏金门匾,馆内的温度似乎都降低了些——玻璃展柜里的老怀表停在23点,起义时使用的汉阳造步枪泛着温润的包浆,墙上泛黄的电报稿纸还留着笔锋的顿挫。但与以往不同的是,这些静默的文物正通过现代技术”活”了过来。

在”起义决策厅”,一面巨大的LED屏上,1927年7月27日的深夜正在”重现”:周恩来同志站在临时指挥部里,指着墙上的作战地图对贺龙、叶挺说:”我们必须赶在汪精卫动手前,给国民党反动派当头一棒!”背景音里,窗外的雨声、桌上的怀表滴答声、战士擦枪的金属碰撞声交织在一起,前排的小学生忍不住踮起脚尖,小手指着屏幕喊:”妈妈你看,他们在看地图!”

“这是我们新升级的’四维沉浸式展项’。”纪念馆宣教部主任张莉介绍,为了让历史更可感,馆方今年特别引入了AR动态投影技术,将起义总指挥部的旧址按1:1比例复原,配合声、光、电效果,还原起义当夜的紧张时刻。”很多游客说,以前看照片觉得历史很远,现在站在’指挥部’里,连空气里都飘着煤油灯的味道,才真正明白什么叫’生死关头’。”

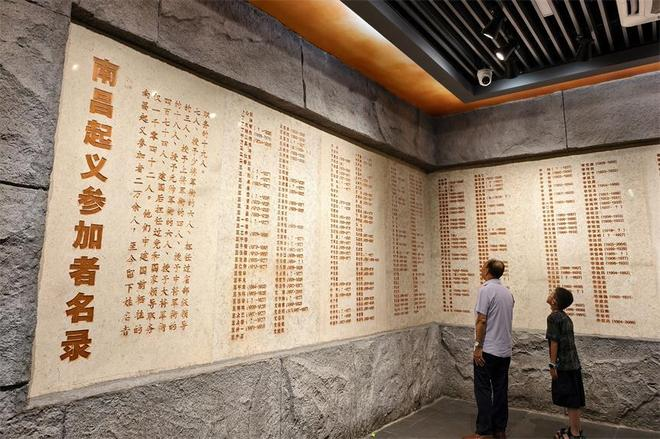

在二楼的”起义参加者名录墙”前,一位戴着眼镜的老人驻足良久。他是江西师范大学的历史系教授陈建国,正带着学生做课题。”这面墙上有800多位起义参与者的名字,但很多人连照片都没留下。”他指着其中一个名字说:”这位林彪当时才20岁,是起义军的一名排长。年轻人总说’躺平”摆烂’,可你看这些同龄人,为了理想连生命都可以放弃。”学生们凑过去,指尖轻轻划过玻璃上的名字,有人小声说:”原来英雄不是电视剧里的超人,也是和我们差不多大的普通人。”

从”旁观者”到”参与者”:红色教育里的代际传承

上午10点,一阵清脆的童声从三楼传来。三年级(2)班的”小红军宣讲团”正在练习讲解词。”各位叔叔阿姨,这是起义时战士们用的军用水壶,当时缺水严重,一个水壶要分给三四个战友……”10岁的周若曦扎着马尾辫,举着复制的军用水壶,声音响亮得像小喇叭。她的妈妈站在后排,眼里泛着泪光:”上周学校通知要组建宣讲团,她回家就翻出《写给青少年的党史》,每天背到10点。我问她累不累,她说’妈妈,我要让更多小朋友知道,我们的红领巾为什么是红色的’。”

这样的场景,在纪念馆的暑期研学活动中并不少见。今年暑假,馆方与全市20多所中小学合作,设计了”六个一”研学课程:走一次起义路线、听一场红色故事、做一次文物小卫士、写一封给革命先烈的信、画一幅”我心中的红军”、唱一首红色歌曲。在”写给先烈的信”环节,一位五年级学生的信让讲解员红了眼眶:”王爷爷,我在课本里读到您为了送密信,被敌人砍了三刀,可您还是坚持把信送到了。我现在遇到数学题都想放弃,真是对不起您……”

除了孩子,许多成年人也在纪念馆里找到了”精神坐标”。上海来的退休工程师王建军在留言本上写:”我父亲是参加过淮海战役的老兵,他临终前只说了一句’别忘本’。今天站在这里,我才懂’本’是什么——是无数先烈用命换来的和平,是一代又一代人接续奋斗的责任。”他的女儿在一旁补充:”爸爸平时总说’现在的年轻人吃不了苦’,今天带他来,他自己倒先受教了。”

从”节日热”到”常态红”:红色基因的当代生长

为了让游客有更好的体验,纪念馆今年做了不少”贴心”调整:线上预约系统提前15天开放,分时段入场避免拥挤;增设了母婴室、休息区,提供免费的热水和急救药品;招募了200名大学生志愿者,其中不少是历史、教育专业的学生,能用中英双语讲解。

“我们统计过,今年7月的客流量比去年同期增长了40%,其中30岁以下的游客占比超过55%。”张莉翻看着数据报表,脸上露出欣慰的笑容,”以前总觉得红色教育是’任务’,现在年轻人主动来’打卡’,说明他们真的在寻找精神共鸣。就像那位在留言本上写’原来英雄也会紧张,原来信仰可以这么滚烫’的姑娘,她可能不会背多少革命口号,但她记住了一个真实的、有血有肉的’人’,这就够了。”

中午12点,闭馆前的最后一批游客正在拍照留念。李女士的女儿举着在纪念馆买的”小红军”徽章,认真地对妈妈说:”今天我知道了,’八一’不是只是一个节日,是很多叔叔阿姨用生命给我们换来的礼物。等我长大了,也要当解放军,保护大家!”李女士蹲下来,帮她理了理胸前的红领巾:”好,妈妈相信你。但在此之前,你要先把今天的历史记在心里,做一个对国家有用的人。”

夕阳西下时,纪念馆的穹顶被染成一片橘红。广场上的孩子们追着鸽子跑,老人们在纪念塔前合影,外卖小哥停在路边,对着军旗雕塑行了一个标准的军礼。风掠过赣江,带来湿润的水汽,却吹不散空气里那股炽热的气息——那是信仰的温度,是历史的回响,更是一个民族永不褪色的精神密码。

从1927年的那一声枪响,到2025年的这个夏天,”八一精神”从未远去。它在老人的回忆里闪光,在孩子的眼睛里发芽,在年轻人的行动里生长。正如纪念馆出口处的电子屏上滚动的那句话:”岁月会模糊记忆,但精神永远年轻。”当红色旅游从”热潮”变成”日常”,当年轻一代自觉成为红色基因的传承者,我们便更有理由相信:那些用鲜血染红的旗帜,终将在新时代的天空下,绽放出更绚丽的光彩。