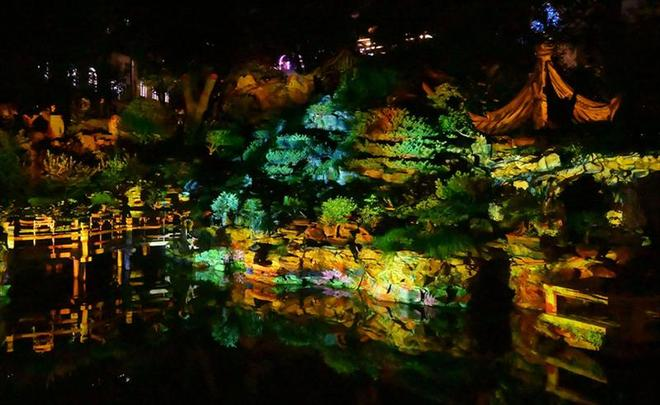

暮色漫过老城隍庙的飞檐,九曲桥下的锦鲤搅碎最后一缕天光。这座隐于上海老城厢的明代园林,正以一种更鲜活的姿态苏醒——青石板路上的灯笼次第亮起,大假山的轮廓被暖黄光影勾勒得愈发灵动,穿汉服的少女提着鱼灯从游廊走过,与远处飘来的评弹声撞个满怀。这不是穿越剧的片场,而是豫园”豫享山林”夜游项目即将启幕前的预演。

从”园林”到”博物馆”:让历史触手可及

在上海打造”国际文化大都市”的蓝图里,豫园的转身颇具样本意义。这座承载着400余年风雨的江南园林,曾以”城市山林”的静谧闻名,如今却在文旅融合的浪潮中,探索出一条”日赏山水、夜探文脉”的差异化路径。

2022年,豫园获评”国家级夜间文化和旅游消费集聚区”,但这并非终点。2025年初上海印发的《全面推动旅游业高质量发展三年行动计划》中,”深化全景式IP演绎”的要求与豫园正在推进的夜游项目不谋而合。经过一年筹备,这个以”让文物活起来”为核心的夜游项目,终于要在8月8日正式与游客见面。

不同于常规的灯光秀,”豫享山林”更像是一场跨越时空的文化对话。游客沿着350米的动线漫步,会在24处经典景观中经历”物境、情境、意境”的三重穿越:在大假山前,明代画家文徵明的《豫园记》手卷会以数字投影的方式”铺陈”在墙面,墨迹未干的笔触间,能听见古人造园时的感叹;九狮轩的水榭边,动态光影将”九狮戏珠”的砖雕唤醒,石狮子眨着眼睛,连须发都随着水流轻轻颤动;而在玉玲珑所在的庭院里,全息投影技术让”石痴”米芾的身影浮现,他对着这块”天下第一奇石”吟诵的诗句,正从古籍里”走”出,化作可感知的文化温度。

“我们放弃了’一盏灯照亮整座园’的粗放模式,转而用精准的光影叙事激活每一处文化细节。”项目负责人指着导览图上的标记说,”每批20人的小团导览,配备专业讲解员,就是要让游客慢下来,在移步换景中读懂园林里的’中国哲学’——曲径通幽是对自然的敬畏,借景生情是对生活的诗意向往。”

文创不是”贴标签”:让文化成为生活方式

如果说夜游项目是豫园向”博物馆”转型的关键一步,那么文创产品的开发,则让这座园林真正”走进”了游客的日常生活。2024年,豫园游客接待量突破270万人次,其中近四分之一是外国游客,如何把”流量”变成”留量”?答案藏在那些带着温度的文创里。

在即将启幕的”豫见好礼”门店里,记者提前见到了首批文创产品:”城市遇山林”系列的帆布袋上,快楼的飞檐、穿云龙墙的纹路、元代铁狮的鬃毛都被细腻复刻,每处图案旁都藏着”小彩蛋”——比如流觞亭的曲水流觞图,扫码就能听到王羲之《兰亭集序》的朗诵;”园林遇吉意”系列的冰箱贴,灵感来自三穗堂的镂空花窗,福禄双至的葫芦、松鹤延年的仙鹤、锦绣前程的孔雀,每一枚都带着传统吉祥文化的祝福;最受欢迎的”曲径遇转机”系列,则把园里那只”烫了头”的网红凤头鸭做成了毛绒玩具,圆滚滚的身子配着时尚的发箍,成了年轻游客拍照打卡的”新宠”。

“文创不是文物的简单复制,而是要找到文化与当代生活的连接点。”豫园文创团队负责人翻开设计手稿,上面密密麻麻记着游客调研:”海外游客想要明确的文化符号,我们就把’豫’字的甲骨文写法印在笔记本封面上;家庭客群注重实用性,所以开发了大容量的园林主题收纳盒;年轻人爱集章,我们就设计了24枚景观印章,集满就能兑换限定款香囊。”这些看似微小的设计,背后是对游客需求的深度洞察——文化不是高高在上的”展品”,而是能握在手心、戴在身上的”生活美学”。

从”打卡地”到”文化标杆”:用细节讲好中国故事

在豫园的游客服务中心,一本多语种导览手册让人眼前一亮:除了常规的景点介绍,还特别标注了”最佳拍摄点””文化故事角”和”周边美食推荐”;语音导览系统支持7种语言,连”九狮轩”名字的由来都用不同语言讲述了生动的传说;英文购票页面不仅翻译准确,还贴心地标注了”建议提前15分钟到场取票”的提示。这些细节,折射出豫园从”景点”向”文化标杆”转型的用心。

作为上海入境旅游的重要目的地,豫园的国际化之路走得更深。他们与上海外国语大学合作开发”中华文化工作坊”,让外国游客跟着非遗传承人学扎灯笼、做面塑;邀请汉学家、汉服达人、年轻导游组成”文化推荐官”,用年轻人喜欢的语言讲述园林里的”冷知识”——比如为什么园林里要种银杏?因为”银杏长寿,象征家族兴盛”;为什么漏窗要做成梅花形?因为”梅兰竹菊是四君子”。这些看似”碎片”的知识,拼出了更立体的中国文化图谱。

“文旅融合不是把文化’端’给游客,而是要创造让文化’生长’的场景。”豫园相关负责人说,从日间的园林漫步到夜晚的文化夜游,从静态的景观展示到动态的文创互动,从基础的旅游服务到深度的文化传播,豫园始终在思考一个问题:如何让游客不仅”看得到”风景,更”摸得着”文化,”带得走”记忆?

暮色渐浓,九曲桥的灯笼次第亮起,穿汉服的少女提着鱼灯走过,与远处飘来的评弹声撞个满怀。这座隐于上海老城厢的明代园林,正以一种更鲜活的姿态苏醒——它不再是仅供观赏的”古董”,而是连接古今的文化客厅;它不仅是上海的”城市名片”,更成为中国文化走向世界的”微型窗口”。当世界级游客在这里驻足,当传统文化在这里”活”起来,豫园用创新证明:传统与现代从不是对立的两极,历史与未来可以在园林的飞檐下握手言和。这或许就是文旅融合的终极答案——让文化可感、可触、可参与,让每一次相遇都成为文明的对话。