1919年隆冬,北京八道湾胡同的周宅书房里,鲁迅捏着当月的家用账簿,指尖在”羽太信子化妆品三十银元”条目上反复摩挲。窗外飘雪无声,账本墨迹却如刀刻——这已是当月第三笔逾额开支。此刻西厢房传来羽太信子训斥仆佣的日语,伴着周作人唯诺的应和声。鲁迅突然抓起案头烟灰缸砸向墙壁,瓷片飞溅如星,惊醒了两颗注定永不相见的星辰。

银元堆砌的隔阂之墙

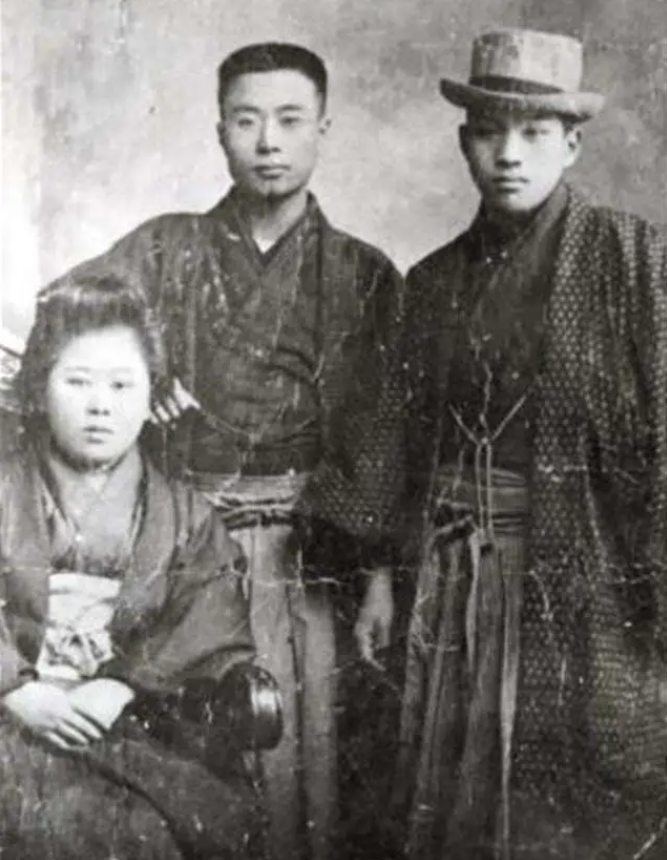

东京留学时期的周作人不会想到,与羽太信子的婚姻将成为兄弟情谊的裂痕。当鲁迅在教育部月俸仅三百银元时,羽太的日式生活标准却需五百银元支撑:日本医生出诊费抵得上教员半月薪金,三越百货的绢帕价比绫罗,连幼儿奶粉都需特供进口。鲁迅在日记里记下”汇作人二百元”的墨迹未干,又见羽太新购的银制烟具在客厅闪光。

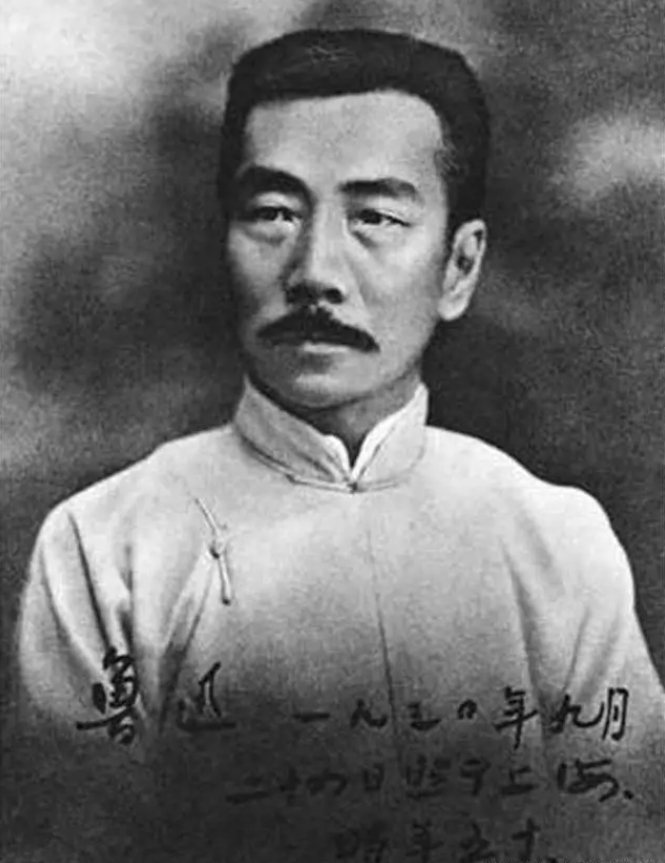

最刺痛鲁迅的是1919年购宅风波。他倾尽积蓄买下八道湾三进大院,将采光最佳的南屋让与弟弟,自己蜗居背阴小室。某夜撞见羽太指挥仆人将母亲鲁瑞的箱笼搬往厢房,只因嫌老人”妨碍观瞻”。鲁迅攥紧的拳头终未挥出,却在《呐喊》自序埋下伏笔:”我于是用了种种法,来麻醉自己的灵魂。”

绝交信里的文化断层

1923年7月19日的绝交信堪称世纪文化悬案。周作人用”鲁迅先生”的冰冷称谓取代了四十三年的”大哥”,信纸却选用印有樱花纹的和纸。这种微妙矛盾恰似其人生选择——留日时追随章太炎研习国学,归国后却成日本文化推手。当鲁迅在女师大讲授《中国小说史略》时,周作人正翻译《古事记》,将日本神话奉为东方文明精粹。

羽太信子在此扮演着文化楔子。她坚持子女就读日本小学,家中禁用绍兴方言;鲁迅收藏的汉碑拓片被斥为”晦气物件”,取而代之的是浮世绘屏风。某次家宴,鲁迅见侄儿对孔融让梨典故茫然,反熟练背诵《桃太郎》,愤然掷箸离席。文化认同的撕裂,比经济纠纷更致命。

星辰永隔的隐喻真相

兄弟俩的命数早被童年法号预言。长庚星(金星)黄昏现身,启明星(亦为金星)破晓闪耀,同一星体因轨道位置永不相见。鲁迅如长庚刺破黑暗,匕首投枪直指国民劣根性;周作人似启明拥抱晨光,却在”苦雨斋”里沉溺茶道花事。1937年北平沦陷,这对星辰终成参商:鲁迅灵柩覆盖”民族魂”大旗西归,周作人却身着和服出席”中日文化恳谈会”。

八道湾宅院如今已成文保单位。游客驻足西厢房,导游总指着地砖某处:”据说这是当年鲁迅摔烟灰缸的痕迹。”裂痕早已被岁月抹平,唯留展柜里那封绝交信,纸页上”鲁迅先生”四字墨色森冷,映照着文化选择的天渊之别。当导游念及”长庚与启明永不相见”的谶语时,窗外玉兰正落,恍若百年叹息。